- HOME

- シルック®きもの 特集

- はじめてのシルック®きもの Vol.3 茶道のお稽古編

はじめてのシルック®きもの

Vol.3 茶道のお稽古編

月に1回、茶道のお稽古に通っているアイリス・ウーさん。

「そろそろお稽古用の着物が欲しいな」という彼女が、

最初の一枚にシルックきものを誂えました。

仕立て上がった着物に初めて袖を通して、いざお稽古へ。

9月某日、淡いブルーの単衣の小紋で、お稽古場にやってきたアイリスさん。「一枚の布だった反物が、今こうして着物になって、自分が着ていることに感激です。実際に着てみると、シルックきものは着心地がよくて、光沢がきれいですね。着物でお稽古するのは今日が初めてなので、嬉しい! でも、ちょっとドキドキします」と、笑顔がはじけます。

さあ、いよいよお稽古です。茶室に入ると、迎えてくださった先生にご挨拶して、床の間の前へ。「喫茶去(きっさこ)」の軸がかかり、季節の花が籠に活けられた床の間を、正座して拝見。茶室の隅には炭の入った風炉(ふろ)が据えられ、釜から湯気が立ちのぼっています。清々しいしつらいに、アイリスさんの凛とした着物姿が調和します。

これから臨むのは、薄茶の点前(てまえ)のお稽古。「薄茶」は一般的に知られているサラサラした抹茶のこと。茶道でお茶を点てる作法を「点前」といいます。

最初に茶道具を運び出すときには、大事な道具を手に立ったり座ったり歩いたりと、動きが多いもの。慣れない着物での所作に緊張気味のアイリスさんでしたが、「裾さばきも問題なくて、思ったよりもスムーズにできました」と、ひと安心です。

お茶を点てるときには、うっかりお湯やお茶をこぼして着物を汚してしまう心配がつきものですが、「汚れても家で洗えるから大丈夫と思うと、気が楽でした」とも。茶杓(ちゃしゃく)で抹茶をすくい、柄杓(ひしゃく)で釜の湯を汲んで茶碗に注ぎ、抹茶と湯の入った茶碗の中で茶筅(ちゃせん)をシャカシャカと振って……落ち着いたお点前で、美味しそうなお茶が点ちました。

その後も、使い終えた道具を拭き清め、定位置に戻して……と、順調にお点前を進めていくアイリスさん。

ちょっと難儀したのは、道具を拝見に出す(お客様にお見せする)ときの所作。左手に道具を載せ、右手で着物の上前を押さえながら、膝を動かして向きを変えるはずが、なかなか動けません。先生からアドバイスを受け、なんとか感覚をつかんだようですが、「洋服のときと違って、着物だと裾が巻きついて動けなかったり、裾が開いて乱れてしまったりして難しかったです。これは着物でないとわかりませんね」とのこと。

道具を前にした問答の場面では、先生との和気あいあいのやりとりも。客側になって薄茶をいただくお稽古では、お茶碗を手に「アツアツで美味しい。ほっとしますね」と、思わず頬がゆるみます。

お稽古を終えて、「着物だと、自然に背筋が伸びる感覚があって、洋服とは気持ちもぜんぜん違います。動いたときの感覚や手の届く範囲がいつもと違うのも発見でした。着物でお稽古すると、きれいな所作が身についてお点前も上達しそう。これから着る機会を増やしたいです」と語るアイリスさん。楽しく充実した一日になったようです。

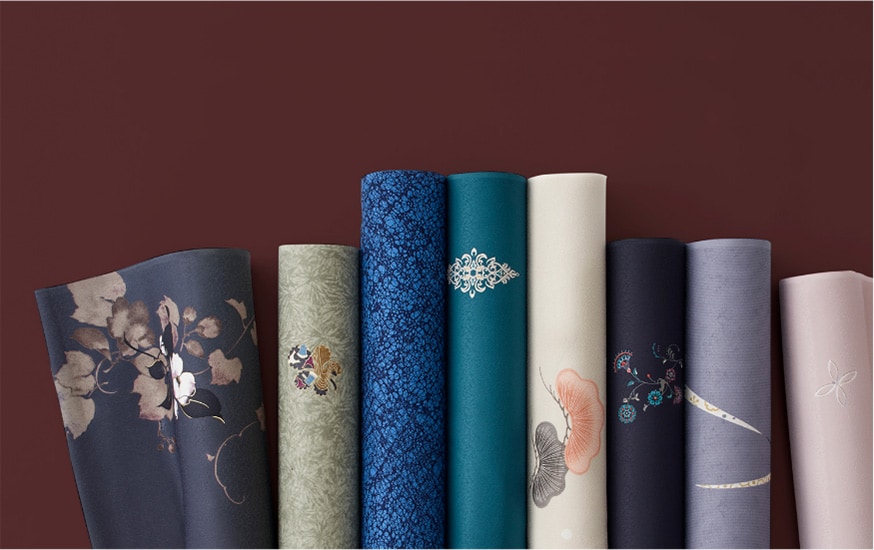

高級ポリエステルきものとして、フォーマルな装いから普段のお洒落着まで愛用されている「シルック®︎きもの」。

絹のような優雅な光沢と美しい色合いながら

洗濯機で洗えるので、天候を気にせず着用できます。