- HOME

- シルック®きもの 特集

- はじめてのシルック®きもの Vol.2 仕立て編

はじめてのシルック®きもの

Vol.2 仕立て編

家庭の洗濯機で洗え、お手入れが簡単なシルックきものは、

仕立て方にも工夫があります。

それが、独自に開発された「TSシステム縫製」と呼ばれる技術。

実際にどのように仕立てられているのかを知るべく、

この技術の認定工場である「東洋和装縫製」を訪ねました。

東洋和装縫製が工場を構えるのは、滋賀県米原市醒井。周辺はかつての中山道醒井宿にあたり、工場裏手の古い町並みが残る街道沿いに、名水「居醒(いざめ)の清水」を源流とする地蔵川が流れ、夏には川中に梅花藻(ばいかも)が可憐な花を咲かせます。

2階建ての工場は、裁断、縫製、検品など工程別にエリアが分かれており、それぞれの持ち場でスタッフが作業に勤しんでいました。

総勢27名のスタッフを束ねる池田工場長は、TSシステム縫製について、「ミシンを効果的に使った縫製で、洗濯機で丸洗いができるというシルックの特性を生かすための仕立て方です。同時に見た目の美しさも重視して、部分的に和裁の手縫いで仕上げています。両者を効率的に使い分けることで、安定した高品質な仕立てを実現しています」と話します。

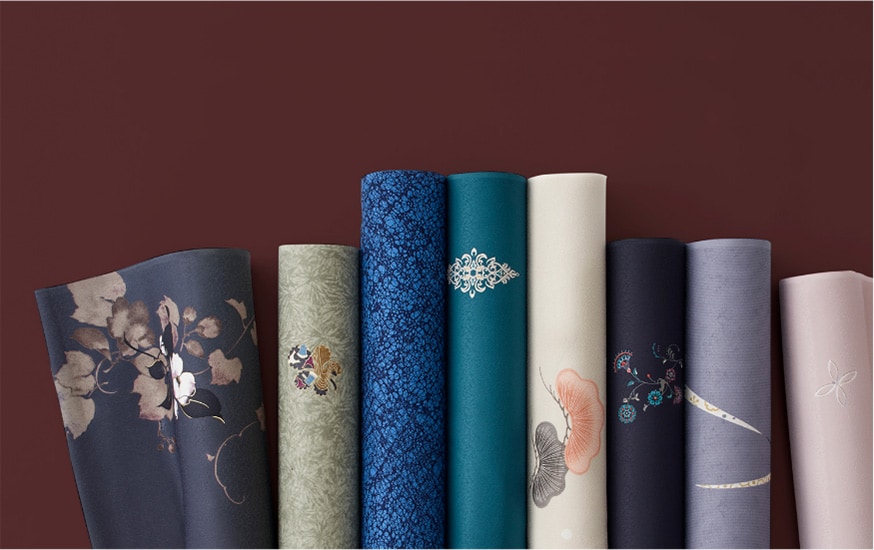

きものは着る人の寸法に合わせて、反物を8つのパーツ――左右の身頃、左右の袖、左右の衽(おくみ)、衿、掛け衿――に裁断し、縫い合わせて仕立てます。TSシステム縫製では、オリジナルの裁断機による自動裁断が行われています。「袷(あわせ)なら表地と裏地、単衣(ひとえ)なら2反を同時に、正確かつスピーディに裁断できます」と、池田さん。

また、裁断の段階で反物の余分な巾をカットするのも特徴のひとつ。これは縫い代を一定の巾にしてミシンをかけやすくするためで、仕立て直しを前提としない、ミシン縫製ならではの合理的な工夫です。

裁断に入る前には、人の目と手でしっかりと柄合わせをします。担当のスタッフが裁断機の台の上に反物を広げ、どの位置にどんな柄が入るのかを見極め、着たときにどう見えるのかを考えて、何度も確認しながら丁寧に延ばし、重ねます。なお、より正確な柄合わせが必要な付下げや訪問着は、裁断も機械ではなく人の手で行います。

準備が整い、裁断機のスイッチを入れると、機械が反物の上を滑るように動き、コンピュータに打ち込まれた寸法どおり、裁ち目も一直線に反物がカットされていきます。

ミシン縫いと手縫いを併用するTSシステム縫製。それぞれをどう使い分けているのでしょうか。

「ミシンのメリットは、時間が短縮でき、縫い目がそろうこと。そして、ほつれにくく堅牢に仕上がるので、洗濯機での丸洗いに耐えるきものになります」と池田さん。洗い縮みを防ぐため、糸や裏地などの付属品もポリエステル製を用い、ウォッシャブル仕様のシルックきものに仕立てます。

一方、袖口、裾、衿付けなどの目につく部分は、ミシンの縫い目をなるべく表に出さないよう、手縫いで仕上げます。たとえば、上の写真では、単衣のきものの裾を三つ折りにして縫い留める「くけ縫い」をしていますが、表には小さな縫い目がわずかに見えるのみ。和裁士の腕の見せどころです。

池田さんによると、「手縫いは風合いが違います。たとえば、袖口をミシン縫いにすると、ぺたっとしてかたい感じになってしまいますが、手縫いだと丸みを帯びてふわっとした風合いが出ます。それが見た目の違いにつながるんです」とのこと。

きもの上級者にも愛用者の多いシルックきものは、利便性だけでなく、見た目の美しさも譲れません。その両立を支えているのが、ミシン縫いと手縫い、それぞれの良さを生かした仕立てなのです。

工場では、裁断や縫製以外の仕立ての工程も、ひとつひとつ丁寧に行われていました。

仕立てに入る前の「湯のし」もそのひとつ。反物に蒸気を当てることで、布目をそろえ、後々の縮みを防止する効果があります。

また、ミシン縫いの背縫い部分などは「きせ」をかけて仕上げます。これは、縫い目よりわずかに内側で縫い代を倒し、アイロンを当てて固定することで、表に縫い目が見えないようにする和裁の技法です。

きものが仕立て上がると、吊るした状態で念入りに検品します。袷のきものの表地と裏地の釣り合いが取れているかどうかなど、吊るさないと気づかないこともあるためです。

こうして、いくつもの工程を経て仕立てられるシルックきもの。スタッフのみなさんは、どんな思いで手がけているのでしょうか。

池田さんは、「きもの離れといわれる昨今ですが、シルックなら身構えずに、気軽に着ていただけるのでは。ぜひ、どんどん着て、いろんな場所へお出かけしてほしいですね」と、笑顔で語ってくれました。

- 「ミシン縫い+手縫い」により、

堅牢さと美しさを両立しています。 - 湯のしから検品まで多くの工程を経て、

一枚ずつ丁寧に仕立てられています。

高級ポリエステルきものとして、フォーマルな装いから普段のお洒落着まで愛用されている「シルック®︎きもの」。

絹のような優雅な光沢と美しい色合いながら

洗濯機で洗えるので、天候を気にせず着用できます。